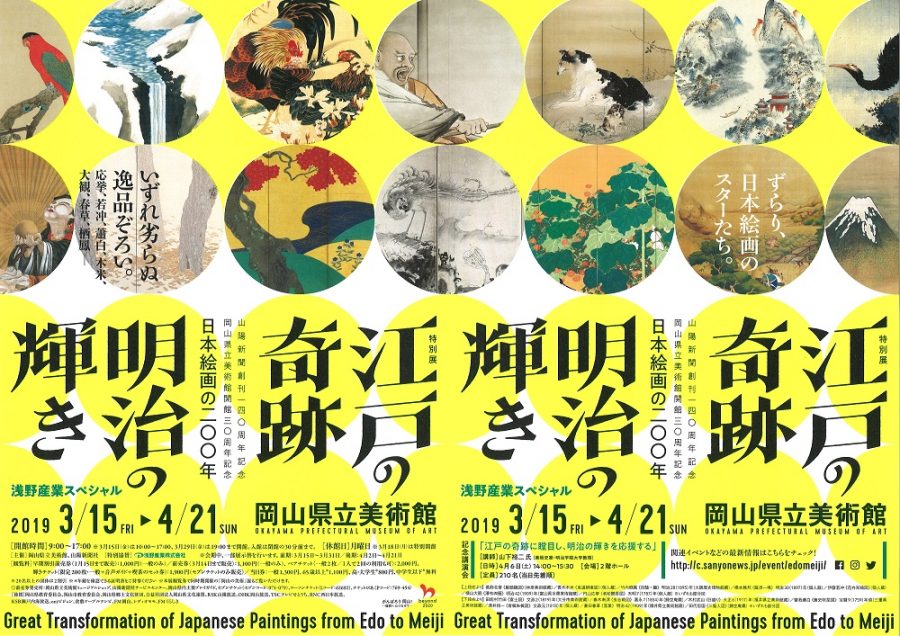

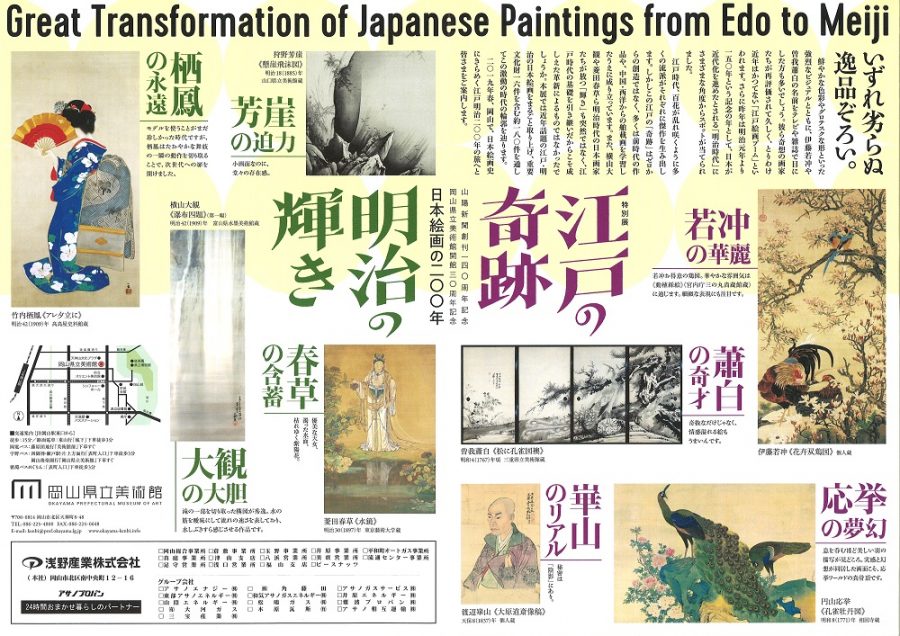

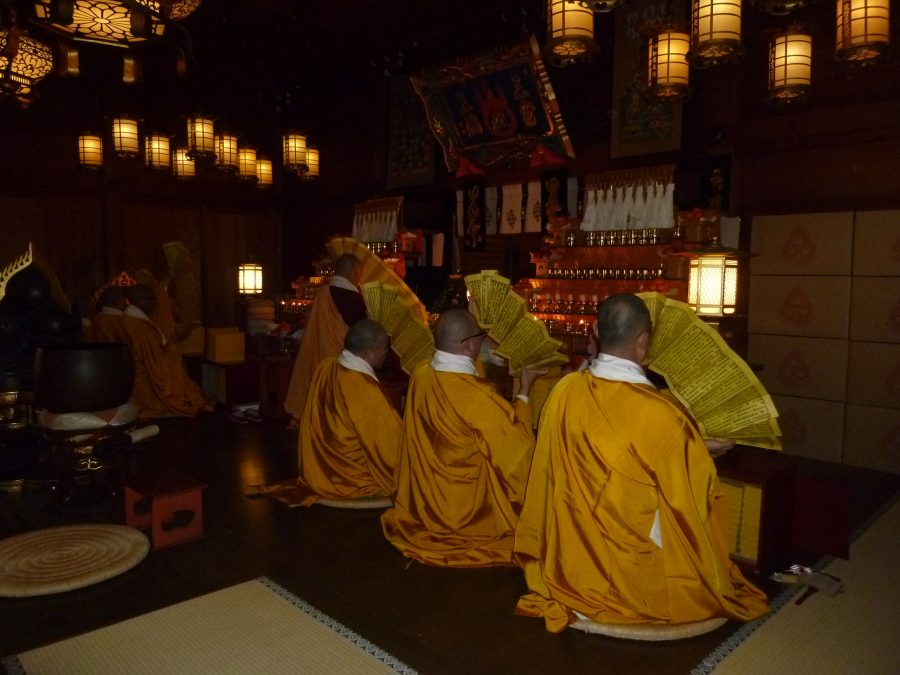

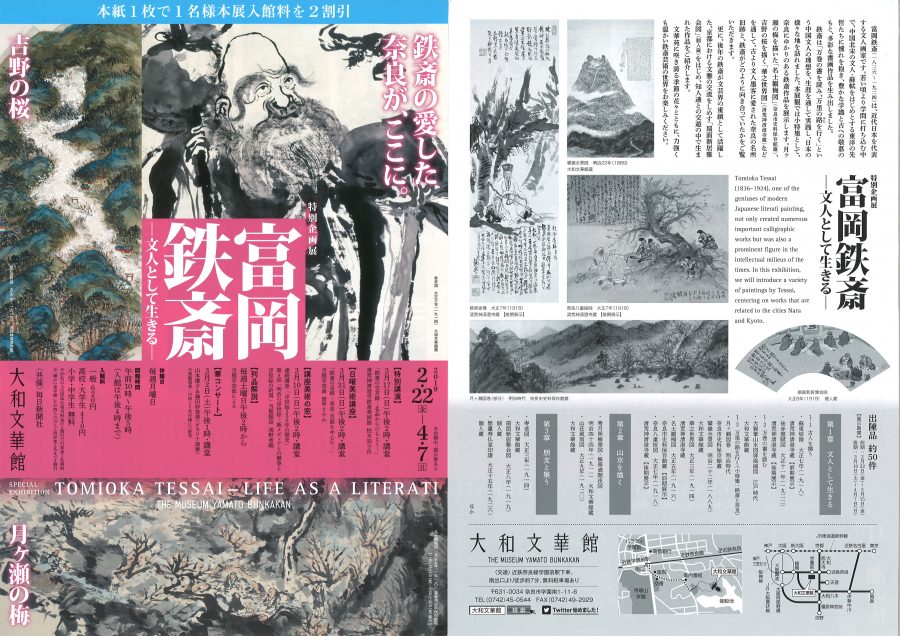

2019年3月15日(金)から、岡山県立美術館において「江戸の奇跡・明治の輝き-日本絵画の200年」展が開催されます。清荒神清澄寺 鉄斎美術館からは、富岡鉄斎筆《山上憶良貧窮問答歌図》《勾白字詩七絶》を出品します。お近くの方は、是非ご覧になって下さい。

展覧会名:「江戸の奇跡・明治の輝き-日本絵画の200年」展

会期:2019年3月15日(金)~4月21日(日)

会場:岡山県立美術館

岡山県岡山市北区天神町8-48

電話:086-225-4800

https://c.sanyonews.jp/event/edomeiji/