「文人多癖」ってどう読むの? そんなお声がちらほらと届いています。

「ぶんじんたへき」と音読みし、「文人は癖多し」と訓読みします。

文人とは詩文書画をよくする人、癖(へき)とは今日的にいうならマニアやオタクに相当するといえます。

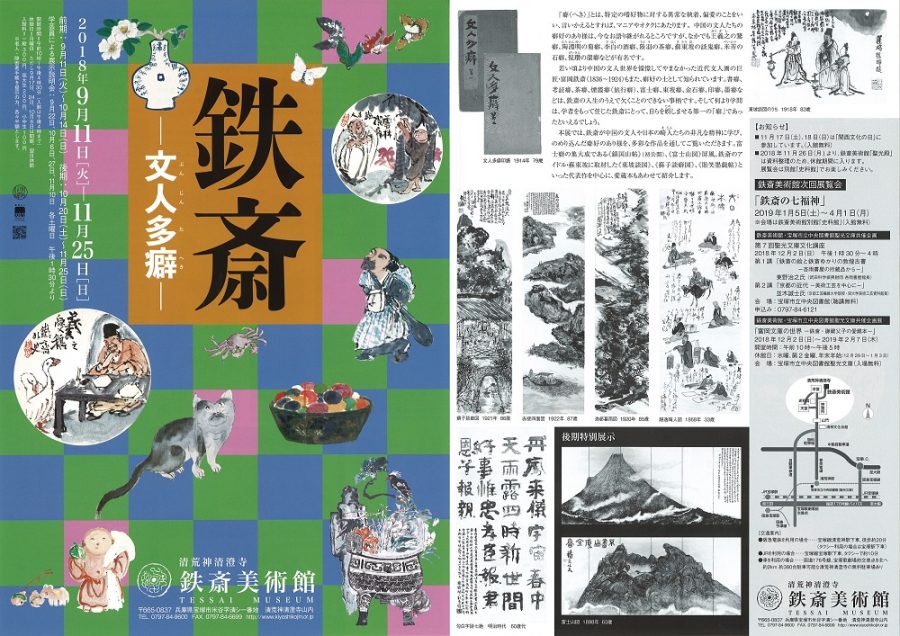

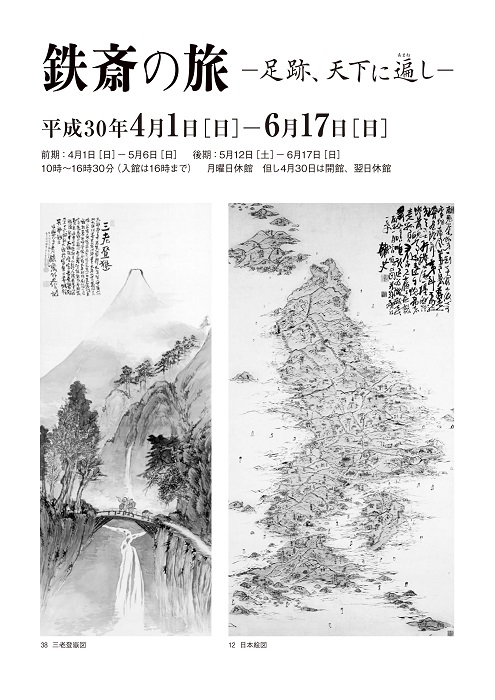

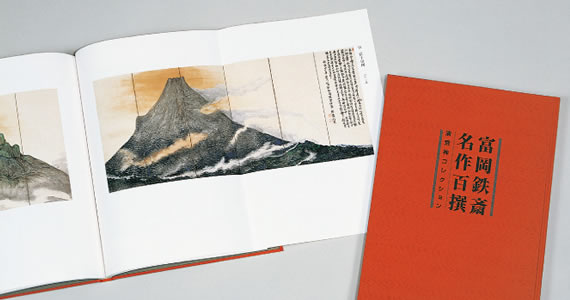

この度、「鉄斎-文人多癖-」展のちらしが出来あがりました。

今回は鉄斎の多癖をご紹介する企画ですので、ポップで多彩なイメージになるよう、デザイナーさんにお願いしました。

池大雅、王羲之(おうぎし)、倪瓚(げいさん)といった和漢の文人を選びましたが、彼らがどういった癖を持っていたかご存知でしょうか。

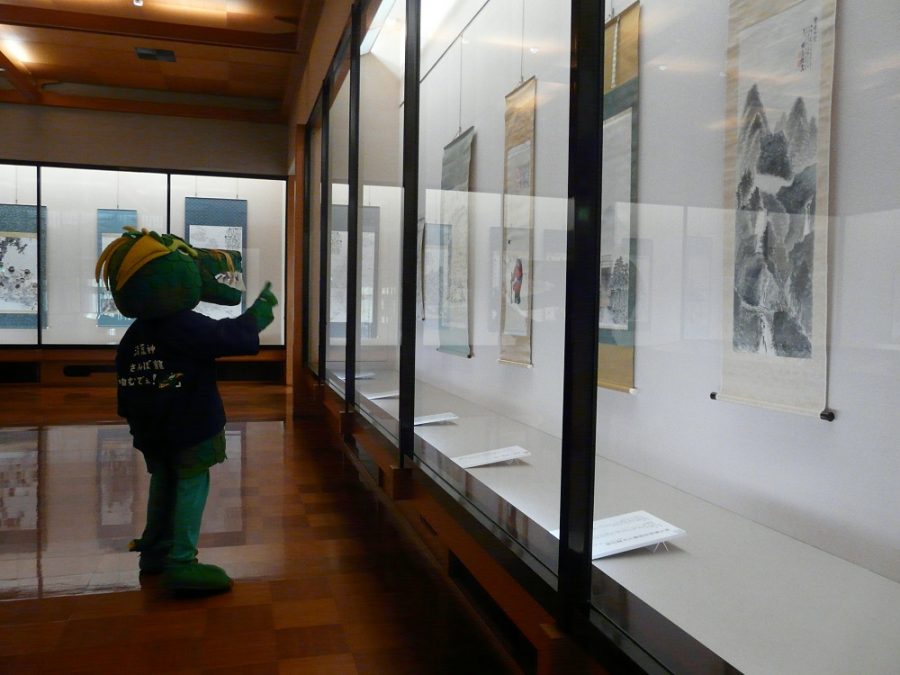

展覧会は9月11日から開催です。

http://www.kiyoshikojin.or.jp/tessai_exhibition/

ただ今、オープンに向けて準備中です。 ご期待ください!