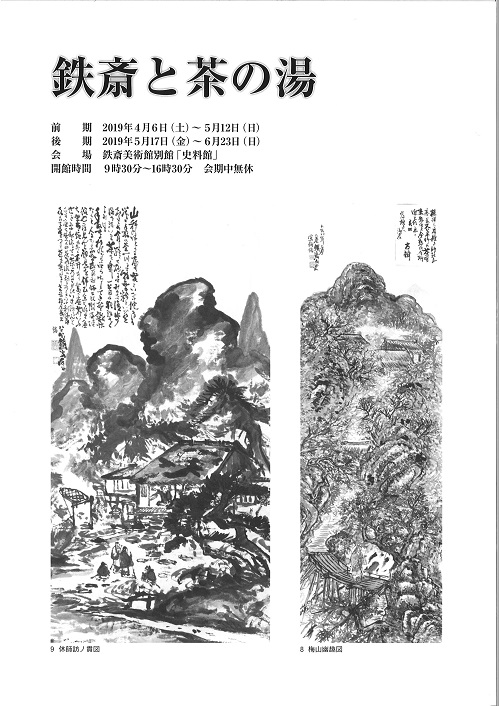

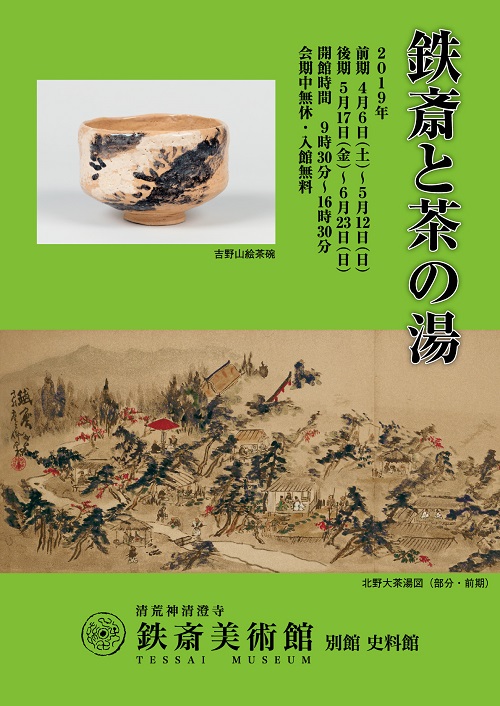

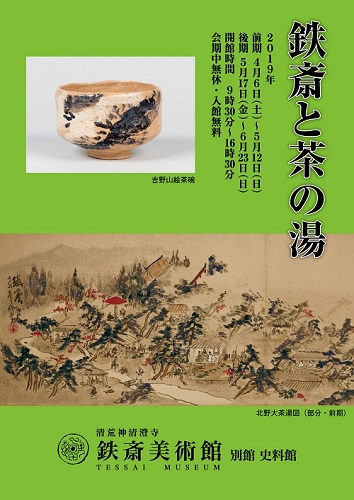

神戸芸術工科大学ビジュアルデザイン学科の1回生が、学外演習で鉄斎美術館に見学に来られました。同学科では初めて体験する実習科目「ビジュアルデザイン基礎」で、近代文人画の巨匠・富岡鉄斎の作品に触れる試みをしています。本年度は、鉄斎美術館別館「史料館」で開催中の「鉄斎と茶の湯」展を見学されたのち、本館「聖光殿」(現在休館中)で摸写に取り組む課題作品《寿老人像》(1924年)を特別観覧していただきました。《寿老人像》の鑑賞と摸写を踏まえて、それぞれがイメージする鉄斎の肖像画を描くそうです。

本日5月8日は、清荒神清澄寺で仏生会(花まつり)が執り行われています(10時より16時まで)。学生さんも本堂内にてお釈迦様の像に甘茶をかけ、甘茶の接待も受けられました。お参りに来ていた「さんぽ龍」とも遭遇!